前言:本次大创期中检查,有一组团队的作品令笔者眼前一亮,他们利用专业课所学,设计了一款监测隧道渗水情况的装置。据统计,我国有近三分之一的铁路、公路及地铁隧道存在渗漏水病害。工程监测在减轻和降低隧道风险方面可发挥巨大作用,监测结果可为工程尽早提供风险预报、预测相关结构的变形发展、提示危险情况并及时采取经济补救措施。团队的主要负责人是2019级本科生石宇辉、张兆帅。他们专业知识过硬,成绩排名位列专业前三。实践方面,石宇辉获得2021年全国大学生电子设计竞赛江苏赛区一等奖;2022年,他们组队参赛获得美国大学生数学建模竞赛H奖。希望他们的大创作品能带动更多的同学利用自身所学,不断将基础研究向更深处拓展,将研究成果早日转化为尖端技术,服务社会、回报社会。

生命至上,安全第一

“树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想。”这是习近平总书记对于我国生产建设安全提出的重要指示。经过团队成员与李义丰、胡方强两位指导老师的商讨,结合我们在课程中所学,“不如我们就根据《微处理器系统与接口技术》课上所学的知识,设计一款通过对电位的检测,来监测隧道渗水情况的装置吧!”团队中的刘书通同学回忆起之前在新闻中看到的7·15珠海隧道透水事故,令他印象深刻。因此,隧道自然电位监测与分析系统的创新项目正式确立,这也意味着我们的科研创新探索之旅正式开启。

近年来由于我国基础建设发展迅速,无论是对于地下的隧道还是穿山的高速公路甚至跨海隧道都经常会遇到渗漏的情况,虽然隧道渗漏水是施工过程常见的问题,但其对隧道结构稳定性、施工过程安全性都有着重要的影响,如不在第一时间进行预防堵漏,就可能酿成类似珠海7·15重大透水事故的发生。

传统的针对于地下混凝土结构的渗漏检测方式往往需要监测人员实地取样并通过经验进行进一步分析,费时费力,自动化程度低,人力成本大。我们根据相关文献,并结合所学知识,提出基于自然电位法进行渗水检测。该方法观测的是因电化学效应和动电效应产生的直流电压信号,通过采集待检测区域的自然电位数据可以有效的计算出地下空间的电位分布与电流密度分布从而定量出异常分布特征。相比于其他传统地下混凝土结构的渗漏检测方法,它的成本较低,具有非侵入式测量等优点,在解决探测地下水渗漏问题上具有方法简单、使用价值高的特点。

齐心协力,众人拾柴火焰高

初定项目,团队的每个成员都按照自己的想法与老师进行了交流,很快就根据自己所擅长与感兴趣的部分定下了各自的分工。比如于立彩同学就对FreeRTOS的移植与使用十分感兴趣,主动承担了智能电位监测仪的软件调试部分。石宇辉与张兆帅同学则是想利用之前在《MATLAB应用实践》中学到的软件设计的相关知识融入在项目上位机软件的开发中。

在项目进行的过程中,每个人充分发挥自身的探索能力,老师也鼓励我们自己发现问题,分析问题,解决问题,团队之间也是广集众智,博采众长。

同心协力迎挑战,砥砺前行克难关

大创项目不同于专业课基础课上的实验,创新和创业项目需要自己不断去探索、查阅文献资料,确定实验的方向。在项目初期,我们面临的首要问题就是利用所学知识与相关经验选择合适的微处理器与各类模块来进行开发。团队的几位成员都是电子专业的同学,大家都在之前“全国大学生电子设计竞赛”中准备过微处理器STM32的开发与应用,STM32的性能与各类外设以及其容易扩展的特性可以充分满足项目需要,同时其性价比对比同类产品具有很大的优势,可以进一步帮我们控制我们的研发成本。因此我们便选择了STM32作为我们智能电位检测仪的“大脑”。随着项目的进行,我们同胡方强老师进行了多次讨论。胡老师建议我们为了提高单片机多任务并行处理的能力,一定要将实时操作系统(RTOS)移植到单片机上以提高程序的耦合性,RTOS操作系统是由用户给每个任务分配一个任务优先级,任务调度器就可以根据此优先级来决定下一刻应该运行哪个任务, 这被称为任务优先级的调度方式,RTOS就是属于这种类型。经过不断努力,我们成功将RTOS移植成功,并且基于实时操作系统,我们可以方便的管理各个任务之间的调度,同时能够提升程序的实时性与稳定性。再者,由于我们要设计一款智能电位检测仪,所以利用现成已有的开发板加模块的结构必然是不合适的。团队中的张兆帅同学提出“我们可以利用之前在《电子设计2》课程中积累的PCB设计经验,自己画一块属于我们自己的板子呀!”然而,实际工程中的要求是远远超于我们课程要求的,为此我们在专业网站上充分补充学习了相关的知识经验,检索了大量文献以提供理论支持,将最有用的方法吸收并转化。从“原理图”到“PCB版图”再到“布局布线、铺铜、丝印”,通过一次次的“画板、制作、焊接、调试”最终属于我们自己的开发板得以调试成功,对于我们来说,这就是我们设计出的“艺术品”。

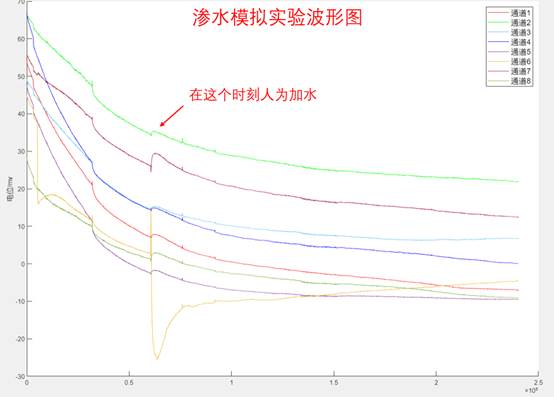

在初步完成了硬件部分的设计与调试后,团队的工作重心便转移到了对于其自然电位数据的分析工作。采集到的原始自然电位数据包含很多噪声干扰,我们要对原始的信号经过滤波才能进行下一步的分析处理。然而团队中的同学们自然电位信号的滤波处理方法并不熟悉,在探索的过程中我们也是各自根据自己的理解对自然电位数据进行了各种滤波处理的方法,但效果都不太理想。张兆帅同学首先提出我们在《数字信号处理》课程中学习过将时域信号转换到频域,然后利用数字滤波器将不需要的信号在频域滤除。但最终经过我们的模拟实验,这种方法对于实际的自然电位的数据处理比较不理想,主要是自然电位没有明显的周期特性,不能通过将其转换到频域进行滤波处理。经过团队再次的讨论与渗水模拟实验,我们发现,对于通过自然电位判断是否漏水,并不需要自然电位的频域信息,仅需要通过时域信号的变化趋势就能判断是否漏水。

因此,队长石宇辉同学提出在数学建模中使用的数据清洗的方法,利用稳健的二次线性回归方法去拟合真实自然电位曲线,效果非常理想,在滤除了无效的干扰后,可以明显的看出在渗水时的自然电位的变化。

纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行

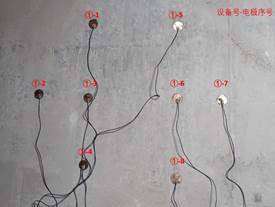

在无数次的理论推导计算与模拟实验后,恰逢学校解封,团队立即随着指导老师一起去了南京的江心洲隧道做了实地的试验。经过与隧道施工人员的沟通与对隧道结构的分析,最终选取了遂道一端夹层的侧面作为项目的试验场地。

在选取了试验场地后,石宇辉与张兆帅同学便利用在实验室模拟实验得出的电极分布位置利用导电胶将各个电极粘合在隧道表面。

从试验场地搭建,到数据采集,再到最终的结果检验,团队中的每一个成员都十分的激动与兴奋,这也是项目第一次进行实地测试,而这次测试无疑是对于之前工作的一次阶段性检验。

最终,我们如愿以偿的得到了隧道中的自然电位数据,且人为模拟渗水情况的自然电位波形与我们在实验室里得到的自然电位数据波形十分接近。

慎而思之,勤而行之

“科研不仅需要创新,也需要严谨的思维”。在项目的实践中,我们克服了很多的困难,回顾过去,“差错来源于细节”,这些困难大多是一些繁琐的细节问题,当我们将这些细节一点点剖析开来时,问题也就很快迎刃而解了。

在得知项目答辩最终取得了第三名的好成绩时,团队中的全体成员都十分高兴,这不仅是肯定了我们之前所付出的努力,同时也是对我们的一种激励。由于疫情原因,我们暂时不能进一步的在真实的场地进行实验,但我们有信心攻克已经出现或即将出现的各种难题,为落实“生命至上、安全第一”的生产建设安全思想,贡献出当代大学生智慧与创造力!